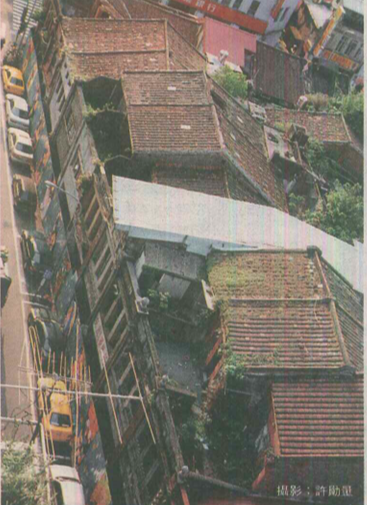

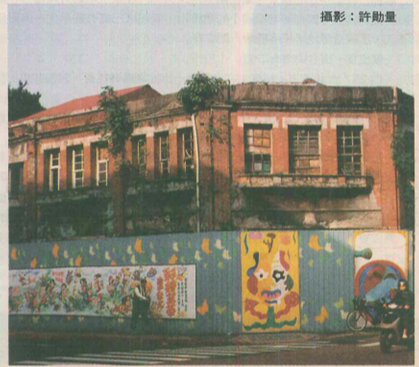

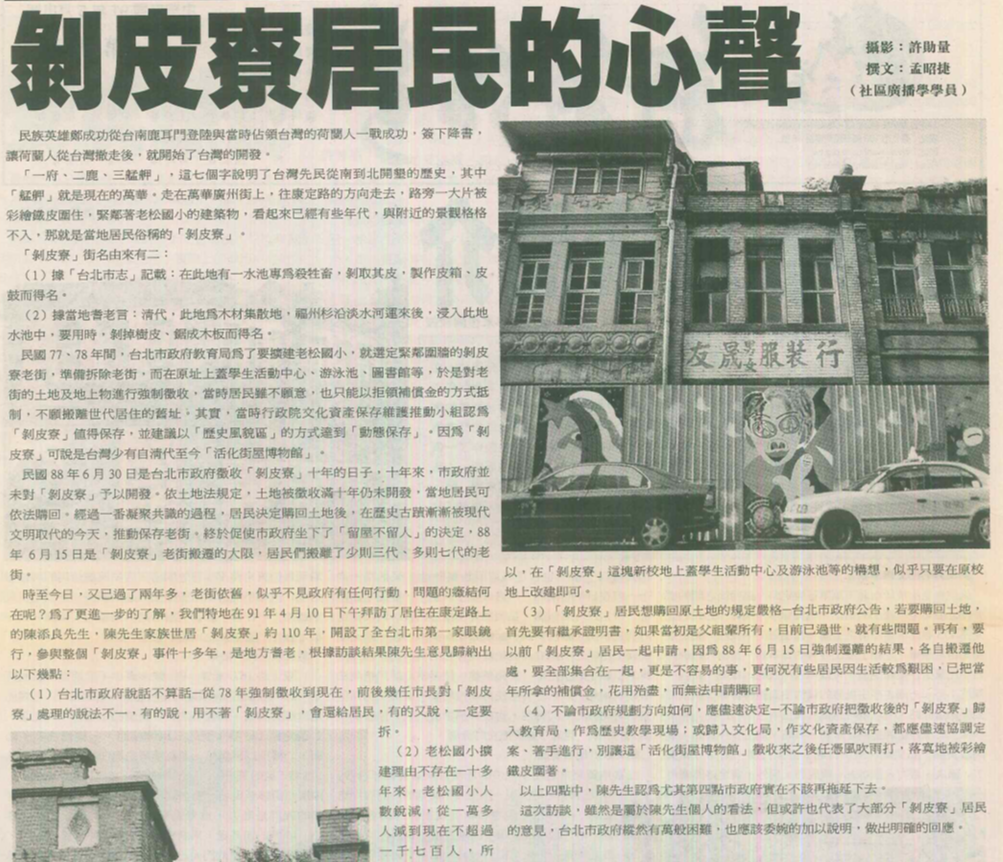

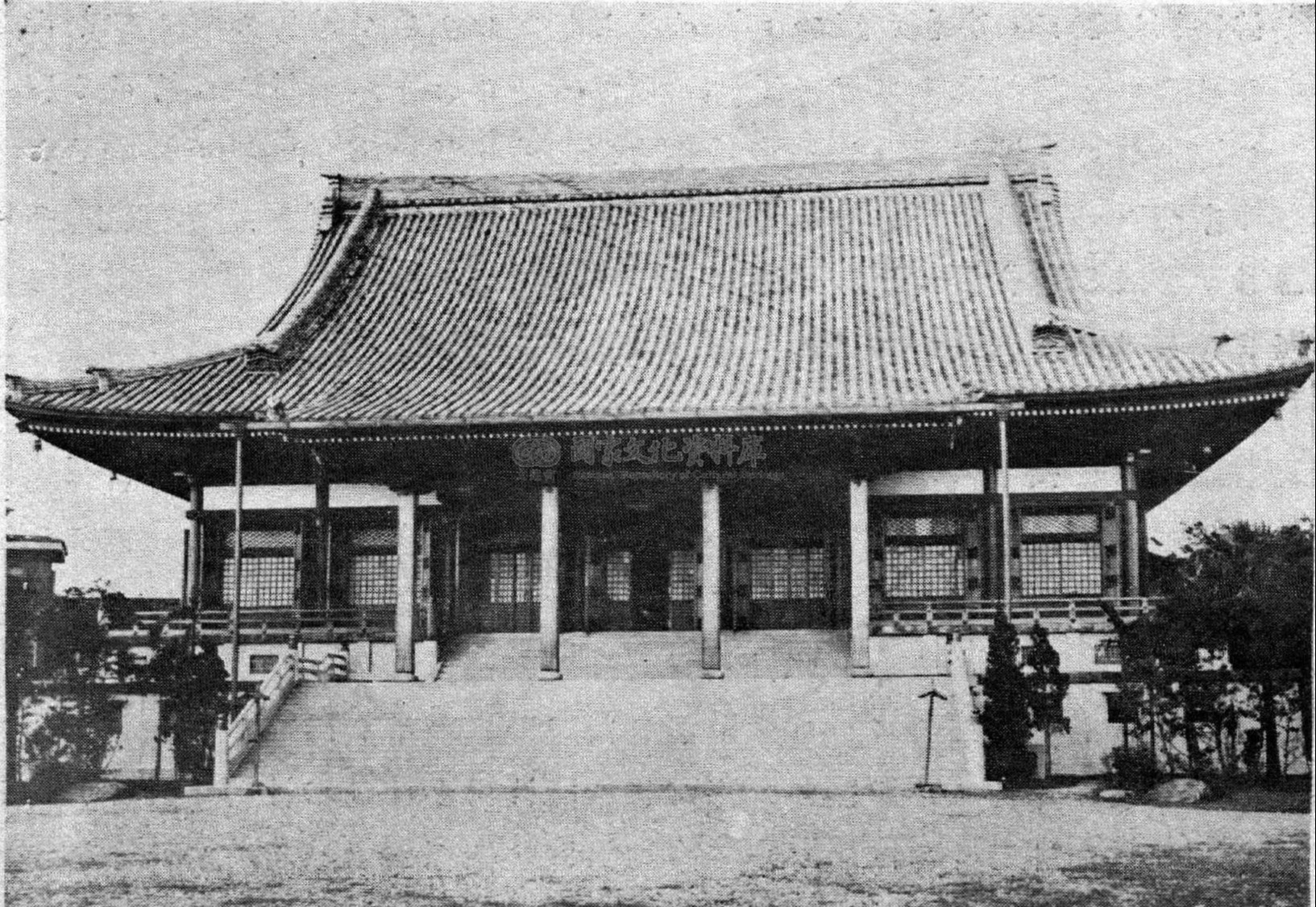

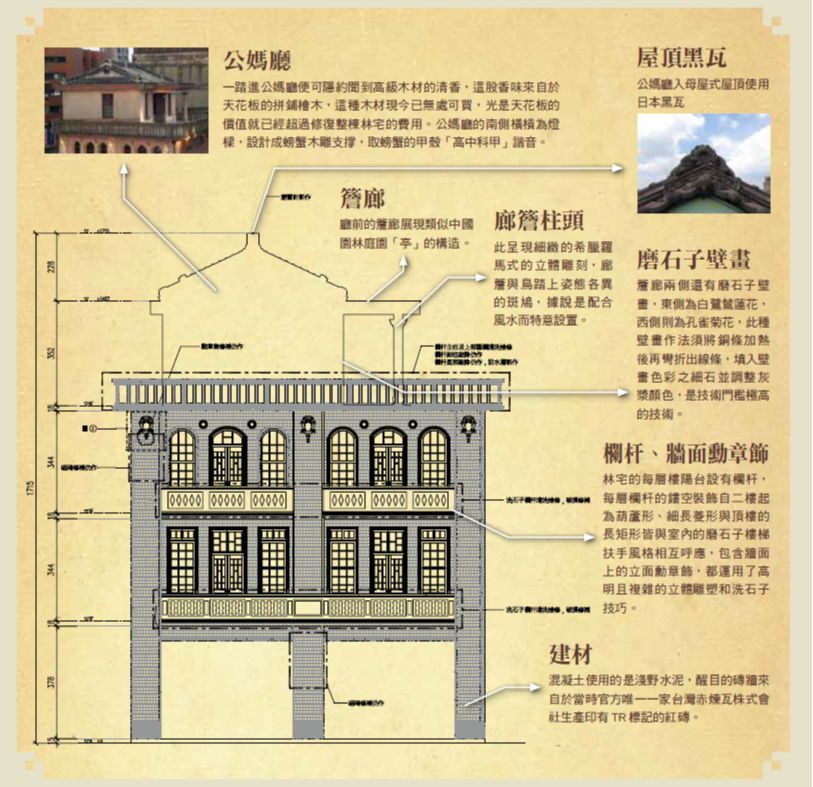

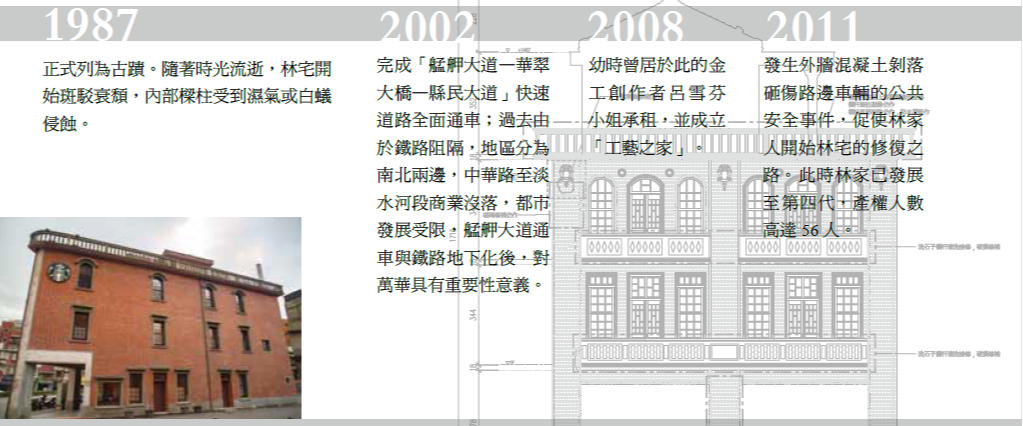

廣州街與康定路交叉口旁的三角街廓,整復後建築物表面還原為紅磚,並在半圓弧形山頭上新作泥塑裝飾。

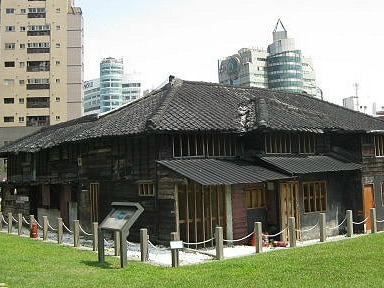

剝皮寮,老街新粧

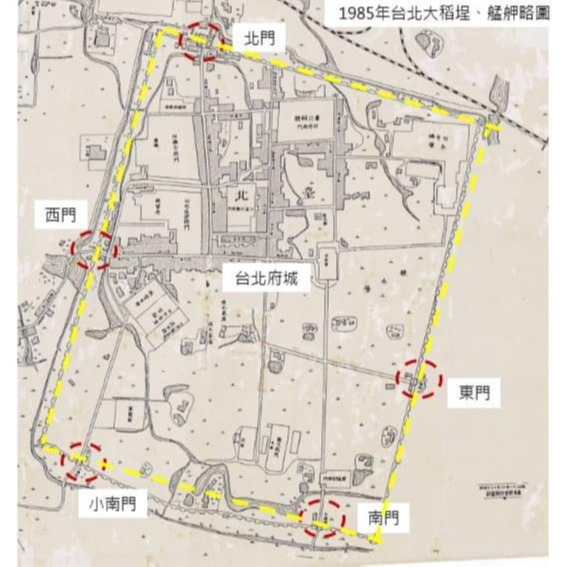

一條老街,一段歷史。位於廣州街與康定路的剝皮,完整保留清代漢人群居的街坊風貌,見證艋舺的繁華歲月。

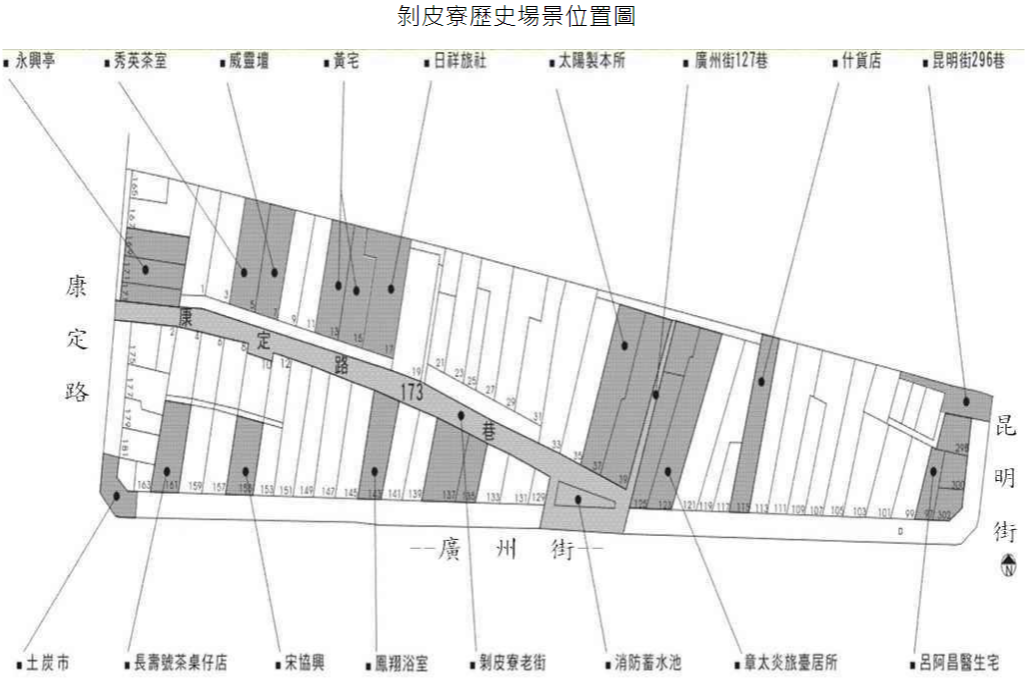

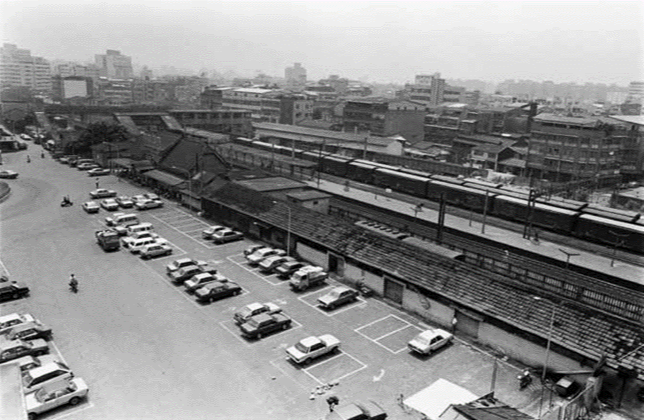

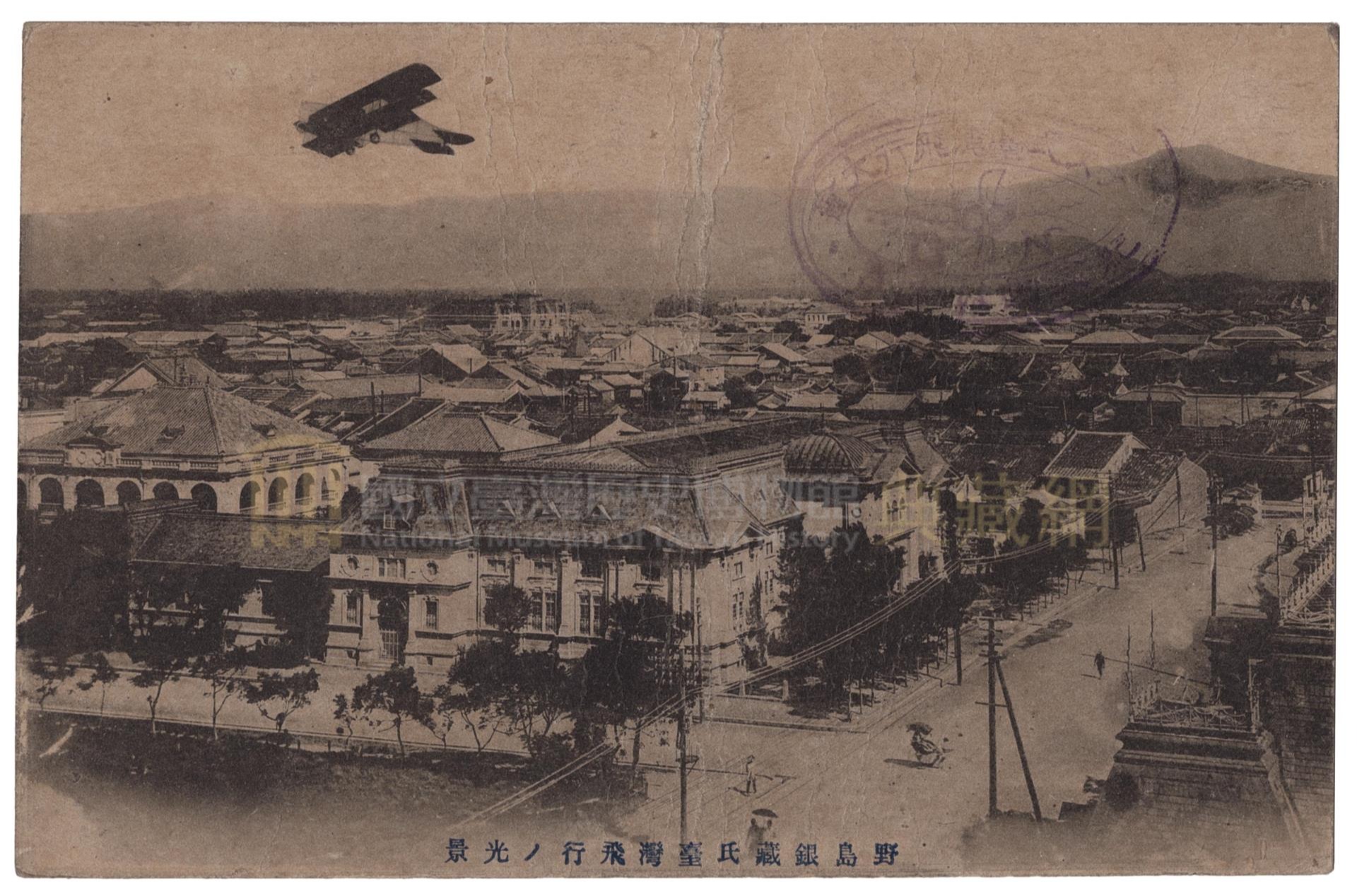

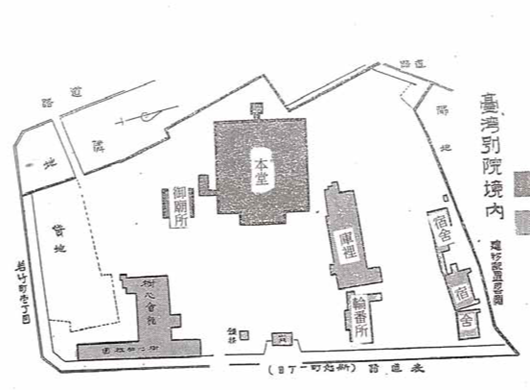

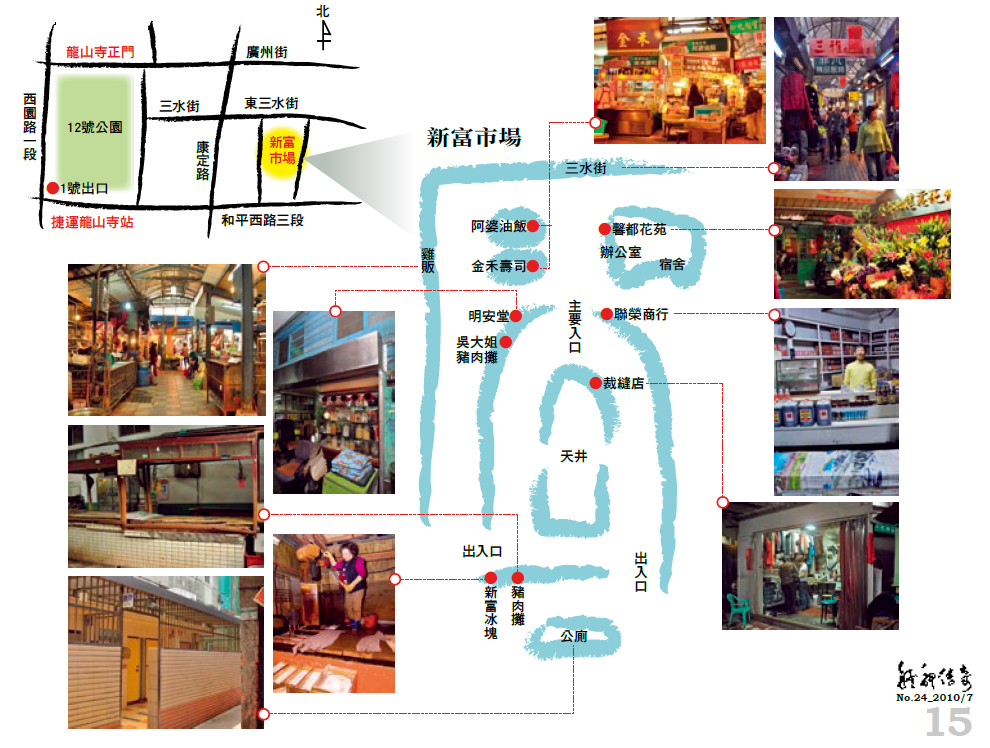

剝皮寮,位於萬華老松國小校國南側,今廣州街、康定路及昆明街所包圍之街廓。據老松國小教務主任楊順禎表示,過去萬華渡船為杉木的集運中心,許多木頭集中於此剝樹皮,「剝皮寮」名稱而順理成章被接受。在艋舺發展初期,此處因位處艋舺通往另一個街庄的要道,中下階層居民多,繁盛的商業活動聚集不少像是永興亭、船頭行、國學大師章太炎宅、呂阿昌醫師等老店和名人住宅。150年後,這些街坊風貌與傳純建築仍保留完好,因而受到文化單位重視,讓剝皮寮成為台北市内保存最完整的歷史街區之一。

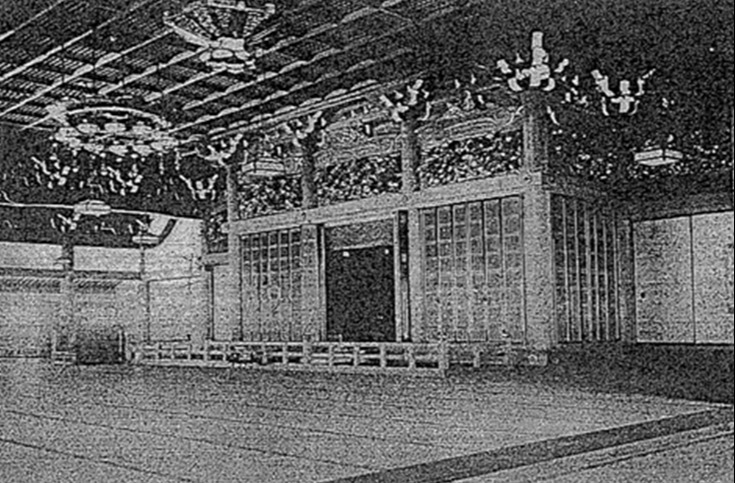

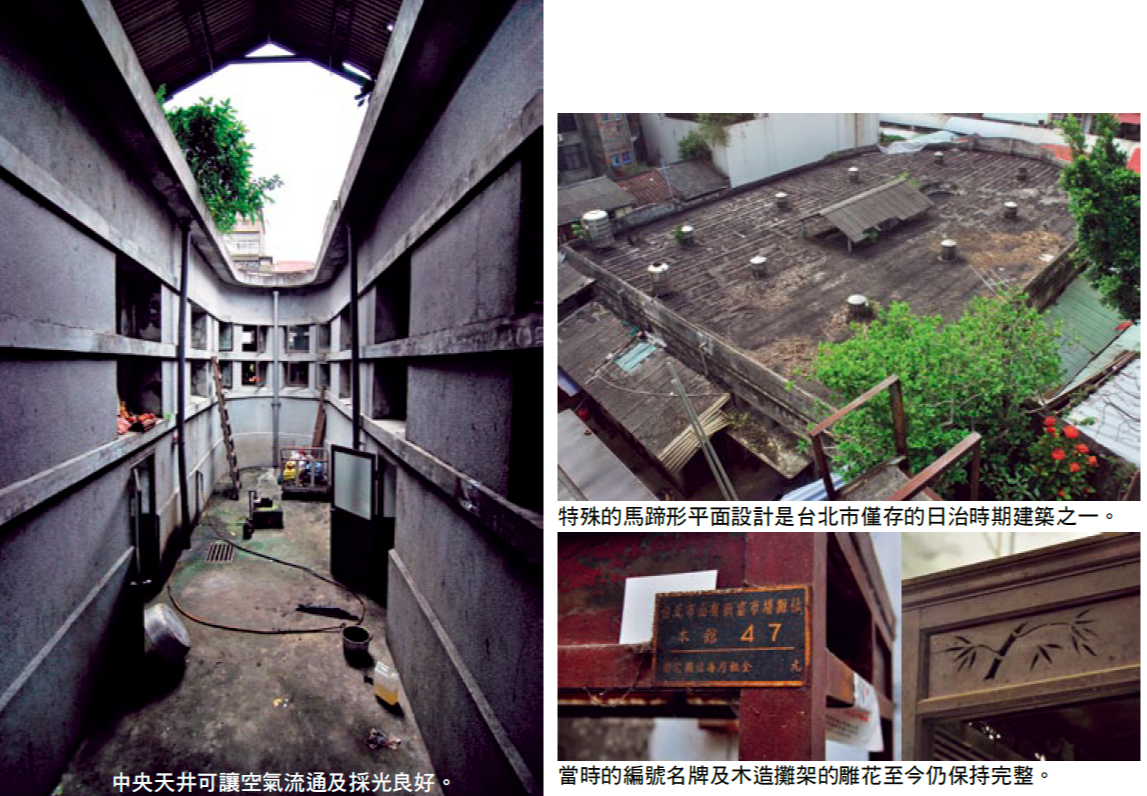

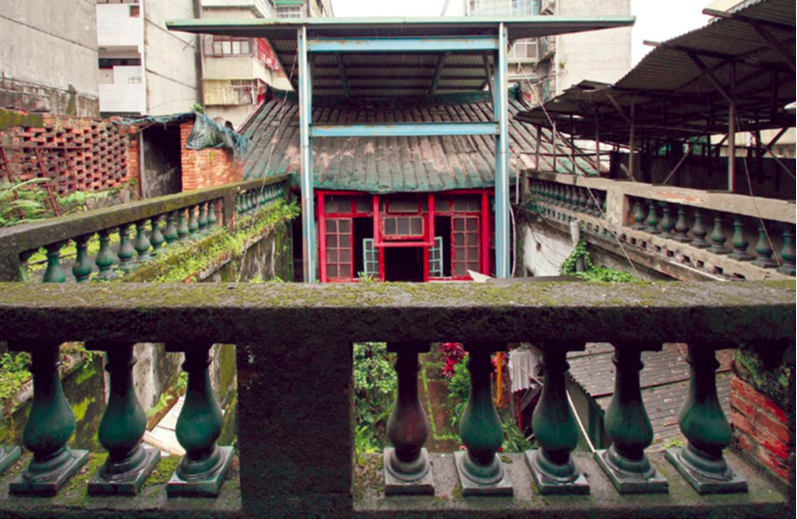

導覽志工周炫青說,過去的剝皮寮建築都是「住商合一」,繁盛的商業活動發展出「前舖後居」或「下舖上居」的空間格局,成為現在所看到的狹長式住宅區,同時為提供行人遮風蔽雨的行走空問,這裡的建物也多會將店門後移一個步架,留設出「亭仔腳」,也成為剝皮寮街道的主要特色。走在廣州街與康定路上,為數不少的清朝或台光復初期傳統建築映入眼簾。「剝皮寮珍貴的地方就在於這些建物」周炫青一面講解,一面望著這片舊街區說,剝皮寮的建築結構幾乎都是「磚石承重為主,木架為輔」,建造師傅則因牆體材料不同,以編竹夾泥牆、顏止磚牆、石造牆基等砌法來造屋,「早期沒有鋼筋水泥,但別小看竹子加漿糊的威力,這面牆已經一百年多啦。」

早在日治時期,剝皮寮這片街區就規劃為老松國小預定地,因此有幸成為艋舺地區唯一倖存的清代人街道。為讓民眾親近這個珍貴的百年社區,剝皮寮東段已於2006年由台北市政府整修完畢,並設立「台北市鄉士教育中心」開放民眾自由參觀,在鄉土教育中心推廣活動的蔡美老師,極力推薦這個場館「有機會來這裡別忘上二樓」,上剝皮寮故事區,一窺萬華的新與舊之餘,蔡麗美說,你絕對會訝異「原來萬華有這麼多不一樣的風貌」。