歷史沿革

萬華位在臺北市的西南邊,北邊臨淡水河,南臨新店溪, 面積約8.8522平方公里,設有36個里722個鄰,是臺北市發展最早的地區。而萬華古稱「艋舺」,其名源自於莽葛」或「文甲」,為平埔凱達格蘭族用語之音譯。1709年,陳、賴、章率領福建鄉民至此開墾,見到舟木蝟集,便以「艋舺」(Mankah)稱之。西元1920年,日人將臺北改制為臺北州,施行地方制度,將「艋舺」改為「萬華」,取其「萬年均能繁華」之意,另外萬華也有「萬德莊嚴,華嚴世界」之寓意。萬華是臺北地區最早開發的地方,商業發達、人文薈萃、文風鼎盛,與臺南安平,彰化鹿港三足鼎立,素有「一府、二鹿、三艋舺」的美稱,是北臺灣最重要的政經文化中心。

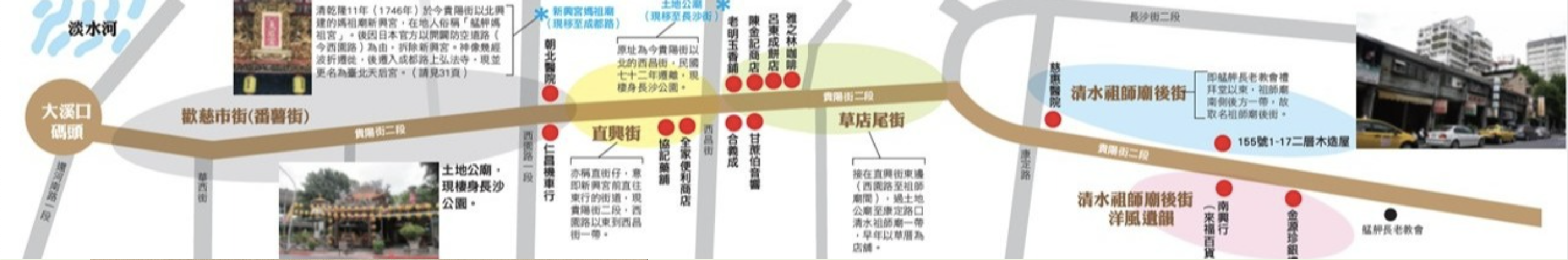

艋舺位於大漢溪、淡水河與新店溪交匯處,三面臨水可停泊船隻,水運條件優越,清乾隆年間,漢人入墾臺北盆地者漸多,因地理交通之便,艋舺遂成為臺北盆地的貨物集散中心。出口貨物則以米、糖、樟腦、茶葉等為主。清嘉慶以來,由於北部物產豐饒加上人口成長快速,使得臺灣的的經濟重心漸向北移,而艋舺更是行郊商舖雲集,進而成為北臺灣重要的商業中心。

清領時期移民於艋舺開墾的有幾大閩南人族群,一是泉州三邑人(晉江、惠安和南安人),三邑人建立了艋舺青山王廟等廟宇以凝聚團結,但是以祭祀觀音菩薩的艋舺龍山寺為行政中心,帶動了商街興起,因而有了「台北三郊」的組織;二則泉州安溪移民,安溪人則建立主祀清水祖師的艋舺祖師廟為信仰核心;三為泉州同安移民,同安移民則在八甲庄祭祀民宅中的霞海城隍神龕。